Israel und Palästina - Frieden unmöglich?

Zwischen Hass und Hoffnung

Folge 2

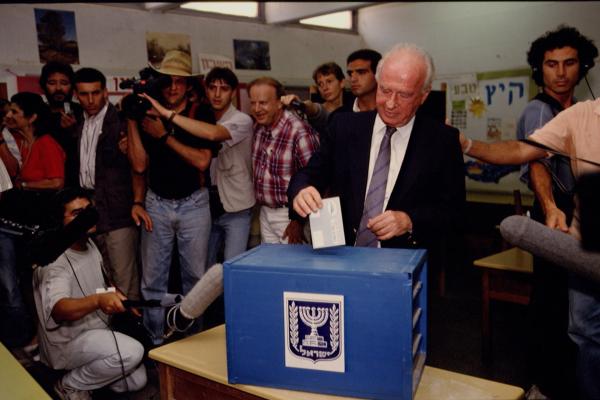

Jitzhak Rabin gewinnt im Jahr 1992 die Wahlen und ebnet den Weg für Friedensverhandlungen mit den Palästinensern.

Bildauswahl:

Jitzhak Rabin gewinnt im Jahr 1992 die Wahlen und ebnet den Weg für Friedensverhandlungen mit den Palästinensern.

Unter der Vermittlung von US-Präsident Bill Clinton (M.) reichen sich der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin (l.) und PLO Chef Yasir Arafat (r.) am 13. September 1993 die Hand. Die Unterzeichnung des Oslo-Abkommens ist ein Zeichen der Hoffnung für Frieden im Nahen Osten.

Ein historischer Schritt, der Hoffnung weckt: Im Jahr 1993 unterzeichnen Jitzhak Rabin, Israels Ministerpräsident, und Jassir Arafat, Chef der PLO, das Oslo-Abkommen.

Unter der Vermittlung von US-Präsident Bill Clinton (M.) reichen sich der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin (l.) und PLO Chef Yasir Arafat (r.) am 13. September 1993 die Hand. Die Unterzeichnung des Oslo-Abkommens ist ein Zeichen der Hoffnung für Frieden im Nahen Osten.

Themen

Details

Hinweis

Personen

| von: | Charles Enderlin |

1 weiterer Sendetermin

| Sender | Datum | Uhrzeit | ||

|---|---|---|---|---|

| ZDFinfokanal | Fr 14.11. | 10:00 | Israel und Palästina - Frieden unmöglich? Zwischen Hass und Hoffnung | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |

- in Kalender eintragen

in Kalender eintragen

-

Sendung eintragen in:

Kalender

Google Kalender

-

-

Sendung hinzufügen

zum Merkzettel hinzufügen

-

+ Sendung als TV-Agent einrichten

als TV-Agent einrichten

-

Freunde per Email informieren

per Email informieren

-

in Website einbetten

- 1 weiterer Sendetermin

weitere Sendetermine